富山大学附属病院の先端医療

Q:切迫早産の患者さんに対する子宮内環境を評価した病態別治療戦略―切迫早産

米田哲/診療准教授

Q:切迫早産とは?

A:妊娠22週0日から妊娠36週6日までに出産となる場合、『早産』と定義されています。早産で産まれてくると、さまざまな病気になりやすく、発達の遅れも生じやすくなるとされています。また、将来、成人病になりやすいことも分かっています。国内における早産率は、約5.7%であり、世界的にみると低い割合ですが、その対策は重要です。

その主な病態は、子宮内の『炎症』であることが分かってきました。この子宮内炎症の原因の約3〜5割は、『子宮内病原微生物(いわゆるバイ菌)の存在』と考えられています。また、臨床的な特徴として、早く生まれてしまう重症の早産であればあるほど、子宮内病原微生物の存在率が高いことが我々の研究データで示されています。

Q:子宮内のバイ菌を判別する最新の方法とは?

A:病原微生物を同定するための検査法は、通常、細菌培養検査で行われます。この培養検査は、栄養素の入った培地と呼ばれる液体や寒天上でバイ菌を増やして検査するのですが、すべての細菌を同定することはできません。

また、結果が出るまで2〜7日間の時間が必要ですので、速やかに抗生物質を選択することができませんでした。この問題を解決するために、臨床検査部とタッグを組み、正確かつ迅速に病原微生物を判別できるPCR法(遺伝子増幅法)を開発することに成功しました。このシステムにより、病原微生物がわずかでもいれば陽性と評価でき、しかも、3~4時間で結果を知ることができます。

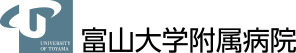

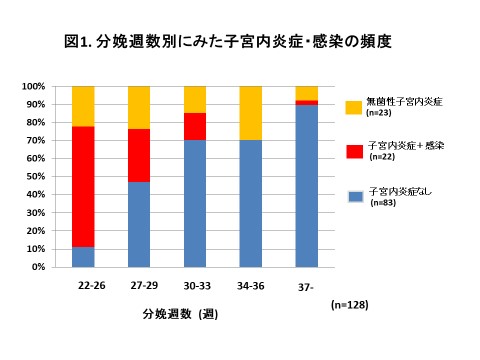

一方、子宮内炎症についても、羊水中サイトカイン(IL-8値)を用いて同時に評価しています。この結果、早期の早産であるほど、子宮内炎症の頻度が高く、さらに妊娠27週未満の早産(1000g未満)では、6〜7割に子宮内病原微生物が存在している病態が明らかになってきました(図1)。このような子宮内病原微生物は、一般細菌のみならず、ウレアプラズマ感染も関与していることが判明しています(図2)。

Q:病態別治療戦略とは?

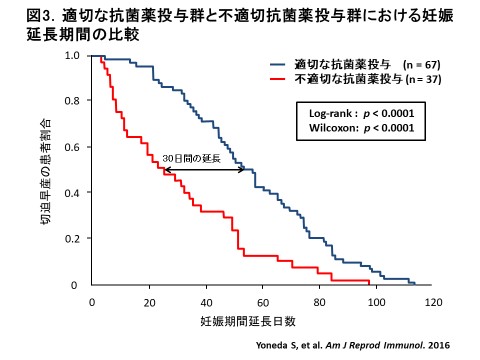

A:切迫早産、頚管無力症の患者さんは、このような子宮内環境の破綻がベースにあることが多く、診断がなされてからの治療には限界もあります。しかし、我々の開発したPCR法は、正確、かつ迅速にバイ菌の有無を評価できるため、適切な抗生物質を速やかに選択することが可能となり、その結果、妊娠期間の延長効果(平均30日間)を認めています(図3)。

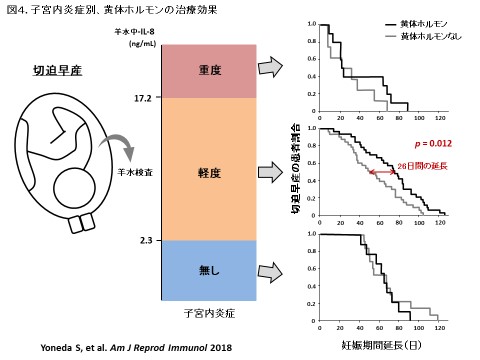

また、バイ菌のいない無菌性の子宮内炎症に対しては、その炎症が軽度であれば、黄体ホルモン(筋肉注射)を投与することにより、妊娠期間が延長(平均26日間)することが分かってきました(図4)。このような病態別治療戦略が、従来子宮収縮抑制剤の点滴治療に新たに追加する形で可能となっています。しかし、この治療を可能とする羊水検査は、現在のところ保険収載されておらず、研究段階として行っています。

Q:早産既往歴は、最大の早産リスク因子ですか?

A:一度でも早産の既往があると、次回の妊娠も早産のリスクが高くなることが知られています。前述のように、子宮内環境のなんらかの破綻が、自然早産を招く原因であるため、妊娠初期よりその対策が必要です。残念ながら、早産の予防法として確立された方法はありませんが、前回の早産原因、病態を理解することで、次回の妊娠に向けた対応は変わってくることもあります。よって、プレコンセプション(妊娠前の相談)が必要なのです。当科では、このような相談にも対応可能です。

図1:分娩週数別にみた子宮内炎症・感染の頻度

図2:新生児:出生体重別にみた(入院時)羊水中病原微生物割合(n=108)

図3:適切な抗菌薬投与群と不適切抗菌薬投与群における妊娠延長期間の比較

図4:子宮内炎症別、黄体ホルモンの治療効果

0〜9

A〜Z

- ABO血液型不適合腎移植

- AIDS

- AS

- AYA世代

- BIA-ALCL

- BPA

- BRACAnalysis検査

- Brain Heart team

- B型肝炎ウイルス

- CGM

- CIDP

- CT

- CTEPH

- C型肝炎ウイルス

- DBS

- Dual-energy(デュアルエナジー)CT

- ER

- ESD

- FFR CT検査

- HbA1c

- HBOC

- HIV

- HPV

- IMRT

- LCIG

- LGBTQ+

- LVA

- MS

- Multiple LVA

- NICU

- NIPT

- NMOSD

- OncotypeDX検査

- PCA

- PCI

- PCR法

- PEA

- QOL

- Qスイッチアレックスレーザー

- Qスイッチルビーレーザー

- R-CHOP療法

- RRM

- rt-PA療法

- SARS-CoV-2

- ST

- Stanford B型急性大動脈解離

- TAVI

- TIA

- WATCHMAN

- X-Map

あ行

か行

- ガイドシース併用超音波気管支内視鏡

- 潰瘍性大腸炎

- 化学放射線療法

- 化学療法(抗がん剤治療)

- 下肢静脈瘤

- 仮想画像(バーチャル)気管支内視鏡

- 画像診断

- 仮想非造影(単純)CT

- 活動

- カテーテル

- カテーテルアブレーション

- カテーテル治療

- カテーテル閉鎖術

- 下鼻甲介切除術

- 硝子体

- 川崎病

- 眼圧

- がん遺伝子パネル検査

- 寛解導入療法

- 間欠跛行

- がんゲノム医療

- 肝硬変

- 肝細胞がん

- がんサバイバー

- 患者管理鎮痛法

- 眼振

- がん性疼痛

- 関節鏡

- 肝切除術

- 関節リウマチ

- 乾癬

- 肝臓がん

- 冠動脈造影CT検査

- 漢方薬

- 肝予備能

- 冠攣縮性狭心症

- 奇異性塞栓

- 気管支内視鏡

- 機能温存

- 帰脾湯

- 救急医療

- 救急外来

- 救急科専門医

- 急性期脳梗塞

- 急性の痛み

- 急速経口免疫療法

- 胸腔鏡

- 胸腔鏡下食道切除術

- 鏡視下手術

- 狭心症

- 強度変調放射線治療

- くも膜下出血

- クライオバルーンアブレーション

- クローバー頭蓋

- クローン病

- 経カテーテル大動脈弁留置術

- 経口胆道鏡

- 経静脈的血栓溶解療法

- 頚髄症

- 頚椎症性脊髄症

- 経皮感作

- 経皮的冠動脈形成術

- 経皮的左心耳閉鎖術

- 血管合併切除

- 血管内レーザー治療

- 血行再建術

- 血栓回収術

- 血糖コントロール

- 血糖変動

- 減圧症

- 献腎移植

- 原発性肺高血圧

- 構音障害

- 口蓋裂

- 高気圧酸素治療

- 高気圧酸素治療装置

- 抗凝固療法

- 口腔がん

- 口腔機能障害

- 抗血栓薬

- 膠原病

- 高脂血症

- 光視症

- 甲状腺がん

- 口唇・口腔がん

- 抗精神病薬

- 抗生物質

- 抗体

- 後天性免疫不全症候群

- 喉頭がん

- 喉頭中央部分切除術

- 高度肥満症治療外来

- 紅斑

- 広汎子宮全摘術

- 硬膜外神経ブロック

- 抗リウマチ薬

- 誤嚥

- 誤嚥防止手術

- 呼吸器外科手術

- 極低出生体重児

- こころのリスク状態

- 骨粗しょう症

- 骨軟骨柱移植

- 骨盤臓器脱

- 固定術

- コンデンスリッチ脂肪注入

さ行

- 再生医療

- サイトカイン

- サルコペニア

- 三角頭蓋

- 自家培養軟骨移植

- 自家末梢血幹細胞移植

- 色素レーザー

- 子宮筋腫

- 子宮頸がん

- 子宮形態異常

- 子宮体がん

- 子宮膣部円錐切除術

- 子宮内炎症

- 子宮内病原微生物

- 視神経脊髄炎

- 持続血糖測定

- 脂肪注入

- 視野狭窄

- 斜視

- 斜頭蓋

- シャント手術

- 縦隔腫瘍

- 集学的治療

- 周産母子センター

- 重症化予防指導

- 修正型電気けいれん療法

- 手術支援ロボット

- 手術支援ロボット(ダビンチ)

- 手術療法

- 術後の痛み

- 出生前診断

- 腫瘍熱

- 純脂肪注入

- 除圧術

- 障害

- 消化管再建

- 消化器がん

- 小児がん

- 小児脳腫瘍

- 将来の瘤化を予防

- 食道がん

- 食物アレルギー

- 食物経口負荷試験

- 腎移植

- 腎盂尿管移行部狭窄

- 新型コロナウイルス感染症

- 新型コロナワクチン

- 心筋・心膜疾患

- 心筋梗塞

- 神経細胞

- 神経ブロック

- 心血管合併症・脂質管理外来

- 人工関節

- 人工肛門

- 人工膝関節置換術

- 腎臓移植

- 心臓カテーテル検査

- 腎臓病

- 腎代替療法

- 靱帯損傷

- 心不全

- 腎部分切除術

- 心房細動

- 心房中隔欠損症

- 膵がん

- 膵腫瘍

- 水頭症

- 頭蓋骨縫合早期癒合症

- ステント

- ステントグラフト治療

- ストーマ

- スポーツ障害

- スリーブ状胃切除術

- 生活の質

- 生活療養指導

- 生体腎移植

- 性別適合手術

- 精密血糖評価介入外来

- 脊髄

- 脊髄髄膜瘤

- 脊柱管

- 脊柱管狭窄症

- 舌小帯縮小症

- 摂食・嚥下機能

- 摂食・嚥下障害

- 切迫早産

- 潜在性二分脊椎

- 前十字靱帯損傷

- 染色体異常

- 先進1型糖尿病外来

- 先天性心疾患

- 前立腺がん

- 前立腺全摘出術

- 双極性障害

- 僧帽弁閉鎖不全症

- 続発性不育症

- 咀嚼・嚥下障害

- 咀嚼機能

た行

- ダ・ヴィンチ

- 胎児染色体異常

- 大腿神経ブロック

- 大腸がん

- 大腸ポリープ

- 大動脈弁狭窄症

- ダウン症候群

- 唾液腺がん

- 多発性硬化症

- 多発性骨髄腫

- 胆管結石

- 単孔式手術

- 炭酸ガスレーザー

- 単純性血管腫

- 胆石

- 短頭蓋

- 胆道がん

- 胆のう結石

- チーム医療

- 遅発性太田母斑

- 茶アザ

- 中隔子宮

- 中耳加圧治療

- 超音波ガイド下経気管支針生検

- 超音波内視鏡下神経ブロック

- 超音波内視鏡検査

- 超音波骨メス

- 長期フォローアップ

- 調節性内斜視

- 釣藤散

- 直腸がん

- 治療抵抗性統合失調症治療薬

- チロシンキナーゼ阻害剤

- 沈黙の臓器

- 追加(3回目)接種

- 椎間板

- 椎体

- 低位放射線治療

- 低出生体重児

- 低侵襲

- 適応障害

- 手外科

- 手の病気

- デュピイトレン拘縮

- てんかん

- 電気水圧衝撃波

- 頭頚部

- 頭頚部がん

- 統合失調症

- 動注化学療法

- 糖尿病

- 動脈管開存

- 動脈硬化

- 特異性IgE抗体

- 特発性肺動脈性肺高血圧

- トモシンセシス

- とやまパラドックス

- トランスジェンダー女性

- トランスジェンダー男性

- トリアージ

な行

は行

- パーキンソン病

- ハートチーム

- 肺がん

- 肺区域切除術

- 肺血管内膜摘除術

- 肺高血圧症

- 肺塞栓症

- バイパス手術

- 培養脂肪幹細胞

- 肺葉切除術

- 発熱

- 鼻・副鼻腔がん

- ハビリテーション

- バリウム

- バルーン内視鏡

- バルーン肺動脈形成術

- 半月板損傷

- ヒアルロン酸

- 非確定的検査

- 光干渉断層計

- 光凝固

- 膝関節

- 非ステロイド性抗炎症薬

- 鼻中隔外鼻形成術

- 鼻中隔彎曲症

- ヒトパピローマウイルス

- ヒト免疫不全ウイルス

- 皮膚プリックテスト

- 皮膚レーザー

- 飛蚊症

- 鼻閉

- 皮弁法

- 飛沫予防策

- 肥満

- 鼻涙管閉塞症

- 不育症

- フェンタニル

- 腹横筋膜面ブロック

- 腹腔鏡下肝切除

- 腹腔鏡手術

- 腹腔神経節

- 複合的理学療法

- 複視

- 不整脈

- 舟状頭蓋

- 不明熱

- プリズム眼鏡

- プレコンセプション

- プレコンセプション(妊娠前)ケア外来

- プロテアソーム阻害剤

- 分子標的治療薬

- 平衡機能検査

- 閉塞性動脈硬化症

- ベストウエイト外来

- 変異株

- 変形性膝関節症

- 変視症

- 弁潜血検査

- 扁平上皮がん

- 扁平母斑

- 包括的脳卒中センター

- 膀胱全摘除術

- 放射線療法

- 補助人工心臓

- 母体血胎児染色体検査

- ボツリヌス毒素

- 哺乳障害